連続の蔵元会で楽しかった9月も過ぎさろうとしています。

本来ならば、その会の美味しいお酒の情報を…というところですが、その前にマジメなお話をひとつ。

8月21日に開催された伊方杜氏の酒造講習会に参加させてもらってきました。

そのレポートを……といっても全部載せると長くなるので、いくらか抜粋しつつお伝えしたいと思います。

ご興味ある方は、記事下にPDFを添付しましたのでダウンロードしてどうぞww

今回も千代の亀の二宮さんに連れてきていただきました。二宮さん、ありがとうございます!

伊方町地域振興センターの玄関を入ると、行事案内には「第100回夏期酒造講習会」

9時から開講式が始まりました。

伊方杜氏協同組合根来専務理事の開式の辞で会が始まり、会長挨拶の代読と続きます。

講師挨拶は山脇高松国税局鑑定官室長。

「100年を越える講習会の重みや、ワインにマイスターがいるように日本酒に杜氏がいて、それはブランド力である。これからも協力していきたい。」

の一言が心に残りました。

その後、ご来賓の方々の挨拶、根来専務理事の閉会の辞で開講式は終了。

本来ならそのまま講習会の流れですが、千代の亀の二宮さんの提案で記念写真を撮ることに。

滅多にない、伊方杜氏の勢ぞろいの写真です。

その後の講習会はこんな感じの流れ。

1.講習会[講義1] 酒造一般 高松国税局鑑定官室 山脇室長

「清酒製造にあたって」の表題で、原料処理、麹、酒母、もろみ、上槽、貯蔵管理、ラベル表示、衛生管理についてのお話。

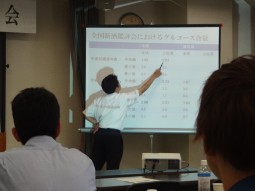

2.講習会[講義2] 酒造一般 高松国税局鑑定官室 池永鑑定官

「平成25年全国市販酒類調査について」「日本産酒類の輸出促進」「地域のブランド確立」の三つのテーマで、

日本産酒類の輸出促進などについての講義。クールジャパン政策などにも触れられました。

3.講習会[講義3] 酒造一般 県立広島大学人間文化学部 谷本准教授

「日本醸造協会誌」から生酛の乳酸菌叢と生酛造りの品質特性、清酒醪における生酸菌の酵母増殖活性に及ぼす影響など。

ここまでで一度昼の休憩をはさみます。

4.講習会[講義4] 酒造一般 愛媛県産業技術研究所 宮岡主任研究員

20数年前の伊方杜氏酒造講習会での思い出から、現在の状況について。

又、愛媛の酒米や愛媛の酒造りに関する最新情報など色々な技術的な話を交ぜながらお話いただきました。

5.講習会[講義5] 酒税法 松山税務署 酒類指導官

酒税関係法令の留意事項について、表示関係の留意事項について説明があった。

6.講習会[講義6] 酒造一般 高松国税局鑑定官室 伊藤主任鑑定官

「もろみ管理ついて」の各種管理方法や、「吟醸酒の火入れ貯蔵管理について」吟醸酒研究会の分析結果よりデータ解析がありました。

いかがですか、みなさん。

一口に酒造りと言っても、その勉強範囲は多岐にわたります。

杜氏さんたちは作るだけじゃなくて、法律や衛生管理のこと、あるいは酒造りをとりまく社会状況なども知っておかなくてはいけないのです。

受講する杜氏さんたちも真剣なら、講義に来てくださる方々もとても熱心。

今回も若干時間は過ぎましたが、充実した時間でした。

そして最後に閉会式。

そこで今回、大きな発表がありました。

伊方杜氏協同組合兵頭理事長から

「この後の第29回通常総会で、伊方杜氏協同組合の解散を決議する」

という旨のお話があったのです。

翌日の愛媛新聞でも、「伊方杜氏組合が解散」の見出しで解散が報道されたので、もうご存知の方も多いと思います。

以下は私の個人的な所感です。

数年前から、伊方杜氏組合の行事に関わる事が出来、兵頭組合長を始め組合員の皆さまには感謝しています。有り難う御座いました。

もし、解散がなければ、「伊方杜氏組合100回目の酒造講習会」のような見出しで今までの伊方杜氏の歴史がつづられていたのではないでしょうか。

日本酒の販売量が減少し、酒造会社も減少する中、杜氏の必要人数も自然と減少せざるを得ませんでした。

愛媛県内では、杜氏を中心とする集団で酒造りしている酒造会社は少ないそうです。

伊方杜氏が減少するなかで、事前に酒造会社に家族や社員での酒造責任者の確保を促し、酒造会社の杜氏からの自立を促していったとも聞いています。そして現在は、社長自らが杜氏として酒造りを行ったり、家族や社員により酒造りが出来るようになっています。

この事は、伊方杜氏と酒造会社が愛媛の酒蔵を生かしていく方法の一つとして選択したものです。そして、その酒造りも引き継ぐことは出来てきているものと思っています。杜氏組合の解散も経過説明を聞くとやむを得ないと感じます。

しかし、「伊方杜氏協同組合」は解散しても、伊方杜氏自体が失われるわけではありません。数は少ないものの、組合に参加された杜氏さんたちは今年も酒造りに励むことになっていて、来春にはまた美味しい日本酒を私たちに楽しませてくれる予定です。

「伊方杜氏の技術を、歴史」をしっかりと伝え、そして、次の伊方杜氏といえる人材を少しでも育成し、「伊方杜氏」として承認していってほしい。それだけが、今、私が伊方杜氏の皆さんに願うことです。